近日,中國科學院合肥物質院核能安全所科研人員在構建秀麗隱桿線蟲(C.elegans)?納劑量學模型方面取得新進展,相關成果發表于輻射防護領域權威期刊Radiation Physics and Chemistry上。

亞細胞尺度上的能量沉積情況對輻射生物效應具有關鍵影響,但傳統的劑量學和微劑量學難以準確描述這一過程。因此,需要在納米尺度上研究粒子的徑跡結構,深入探究DNA片段內的能量沉積情況以及輻射所致的DNA損傷,并通過分析特定體積內產生的電離對數目概率分布來表征DNA鏈損傷程度,這一研究領域被稱為納劑量學。秀麗隱桿線蟲是輻射生物學研究中的重要模式生物,其生殖細胞損傷與人體DNA損傷過程高度相似,然而目前針對線蟲生殖細胞的DNA模型仍較為缺乏。

在本研究中,科研人員以線蟲生殖細胞為研究對象,采取希爾伯特曲線方式構建了DNA模型,并考慮了不同的物理構造函數、能量閾值模型和自由基清除距離等參數,對光子誘導的DNA損傷進行分析。最終選取構造函數4、線性能量閾值模型和9 nm自由基清除距離作為光子的模擬參數。通過GEANT4(一種用于模擬粒子在物質中物理過程的軟件)-DNA量化了雙鏈斷裂(Double Strand Break,DSB)的產生,在137Cs輻照劑量為10 Gy時,誘導的DSBs數目是31.6±2.2。

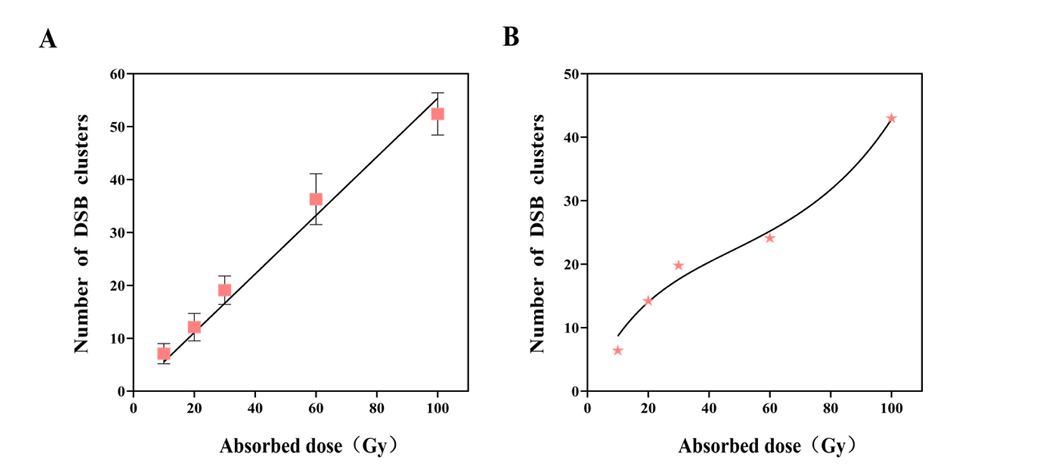

科研人員進一步比較了137Cs輻射在不同劑量下誘導的DSBs數量與實驗數據,依據靶理論提出了與劑量相關的線蟲生殖細胞DSBs的損傷修復模型;對總DSB損傷和DSB簇損傷與修復過程進行了擬合。在應用上述兩種DNA損傷的修復擬合后,結果與現有生物實驗數據匹配良好(R2>0.950)。

該研究工作為理解電離輻射誘導的生物效應提供了重要手段。核能安全所碩士研究生季濤濤為論文第一作者,副研究員徐照為該論文的通訊作者。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2024.112415

圖1 線蟲生殖細胞細胞核模型

圖2 線蟲生殖細胞DNA的DSB簇. (A)原始損傷(B)修復后